杉田石材店のこだわり

ホーム > 加工へのこだわり

灯篭を造り続ける

弊社は創業文政11年(1828年)から続く石都 岡崎の老舗石屋です。

愛知県岡崎市は石の三大産地の一つです。茨城県の真壁、香川県の庵治とならび良質な御影石の採石産地です。中でも岡崎は石製品(灯篭・彫刻品)の製作産地として有名です。

古くから石彫刻に向いた良質な御影石が採石され、岡崎城の築城の際に今から400年前頃に大阪河内の国から石工職人が集まり住み着いた歴史があります。

花崗町という町名が残り、石屋通りと呼ばれる通りには今でも両脇に石屋が軒を連ねます。

灯篭産地の岡崎でも現在、常に石灯篭を制作している石材店は少なくなって来ています。注文品がなくても在庫展示品を職人が造り続けることは、

技術を絶え間なく積み重ねることに繋がります。お客様には、受注生産だけではなく、多数の展示品の中から、実物をご覧いただいて選んでいただけます。

自社生産することにより、高い品質を保ち、自社のこだわりを守り、永年培った石を見る目や知識・技術や伝統で、より良い製品・作品を造る努力を続けます。

灯篭づくり

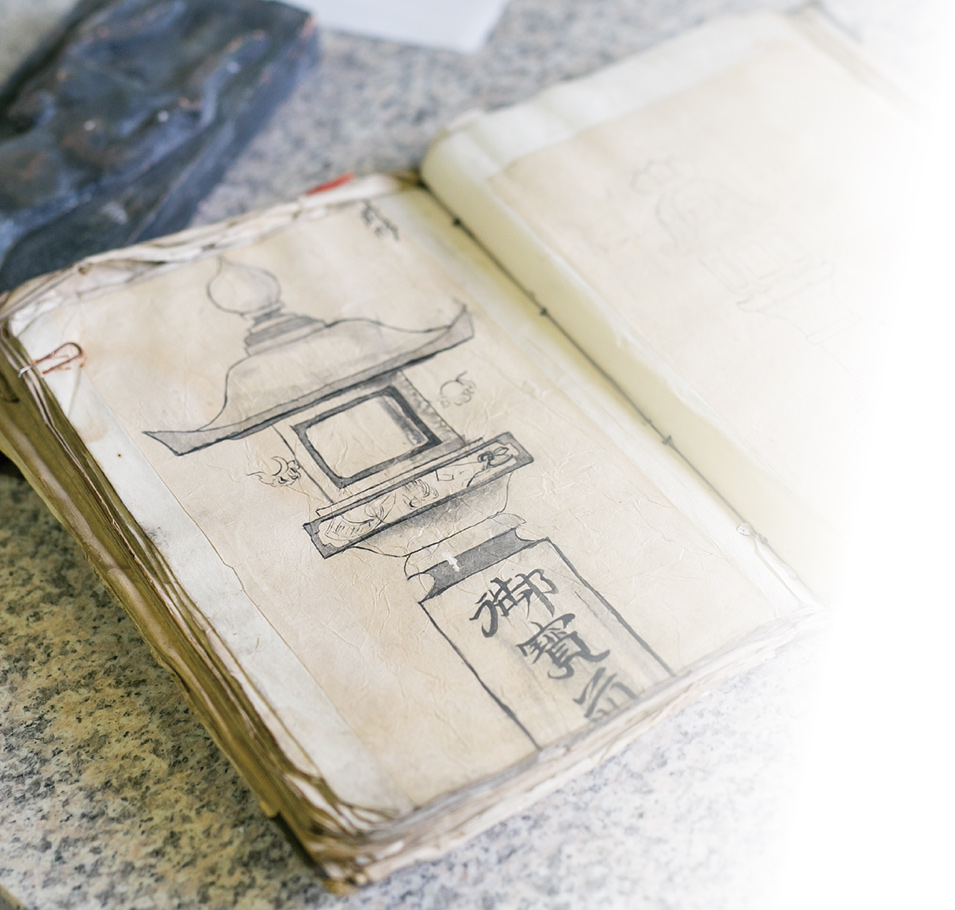

ほとんどの灯篭には原型となる本歌(ほんか)がございます。

弊社では、現地へ足を運び極力実物を採寸し、職人が手造りしております。基本的には本歌を忠実に造りますが、

わずかな違いが全体の印象を大きく変えますので灯篭として美しく見えるように、膨らみや反りを工夫し微妙にバランスを変えて造る場合もございます。

永年の経験や知識を生かし、見る人の心が豊かなものになるように心を込めて造ります。

ノミ切仕上げは、職人によって微妙に仕上がりが異なりますので、すべての部材の仕上がりが揃うよう一人の職人がひとつの灯篭を責任をもって造ります。

灯篭を造り続ける

弊社は創業文政11年(1828年) 石都 岡崎で187年続く老舗石屋です。

愛知県岡崎市は石の三大産地の一つです。茨城県の真壁、香川県の庵治とならび良質な御影石の採石産地です。中でも岡崎は石製品(灯篭・彫刻品)の製作産地として有名です。

古くから石彫刻に向いた良質な御影石が採石され、岡崎城の築城の際の今から400年前頃に大阪河内の国から石工職人が集まり住み着いた歴史があります。

花崗町という町名が残り、石屋通りと呼ばれる通りには今でも両脇に石屋が軒を連ねます。

灯篭産地の岡崎でも現在、常に石灯篭を制作している石材店は少なくなって来ています。注文品がなくても在庫展示品を職人が造り続けることは、

技術を絶え間なく積み重ねることに繋がります。お客様には、受注生産ではなく、多数の展示品の中から、実物をご覧いただいて選んでいただけます。

自社生産することにより、高い品質を保ち、自社のこだわりを守り、より良い製品、作品を作る努力を続けております。永年培った石を見る目や知識、技術や伝統を守っていきます。

灯篭づくり

ほとんどの灯篭には原型となる本歌(ほんか)がございます。

弊社では、現地へ足を運び、極力実物を採寸し、職人が手作りしております。基本的には本歌から忠実に造りますが、

灯篭として美しく見えるように、膨らみや反りを工夫し微妙にバランスを変えて造る場合もございます。わずかな違いが全体の印象を大きく変えます。

永年の経験や知識を生かし、見る人の心が豊かなものになるように心を込めて造ります。

ノミ切仕上げは、職人によって仕上がりが異なります。すべての部材の仕上がりが揃うよう一人の職人がひとつの灯篭を責任をもって造ります。

見えない加工

その壱 ホゾ(ホズ)

ホゾ(ホズ)とは、灯篭の接合部分に突起をつけ、反対側には穴を掘りはめ込む加工のことをいいます。本歌の古い灯篭にもホゾが多くあり地震のある日本で職人が、その対策として工夫をこらして造られたものでしょう。

灯篭の各部のズレを防止し、倒れにくくするという効果があります。

言葉の由来は、ホゾ(ホズ)とは「おへそ」の意味で「ヘソ」がなまって、ホゾ、またはホズと呼ばれるようになりました。

弊社の製作している燈籠には、ほとんどの燈籠にこのホズを付けています。見えないひと手間を惜しまず加えるという事が、お客様の喜びや安心、安全につながるという事を心に銘じ、これからも一生懸命燈籠造りに励んで参ります。

※一部商品には付いていないものもございます。

設置時の様子

宝珠(玉)をひっくり返した状態

宝珠(玉)を取った時の笠の様子

ホゾあり

本鞍馬石

ホゾなし

蛭川石

ホゾあり

蛭川石

設置時の様子

宝珠(玉)をひっくり返した状態

宝珠(玉)を取った時の笠の様子

ホゾなし

蛭川石

設置時の様子

宝珠(玉)をひっくり返した状態

宝珠(玉)を取った時の笠の様子

見えない加工

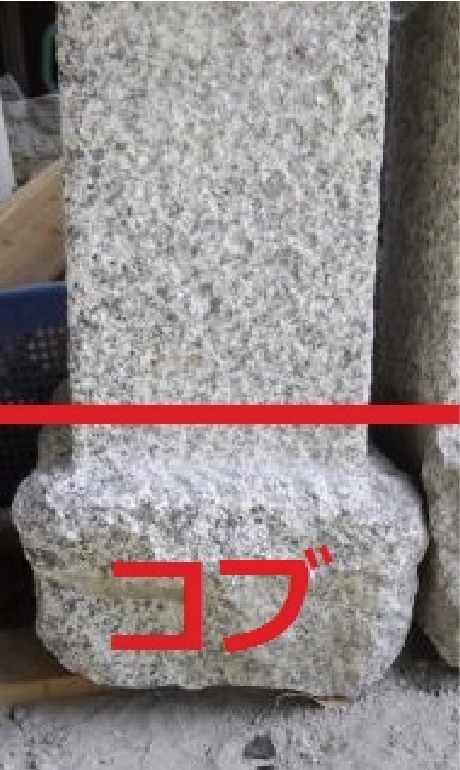

その弐 コブ

【コブ】 活け込み灯篭の地中に埋まる部分。コブの高さ+3㎝(少なくとも)土に埋めてください。柱まで土に埋めるとコブの効果が発揮されます

活込(いけこみ)灯篭という柱の下部を土に埋めて設置する灯篭の土に埋まる部分は柱とは太さを変えて『コブ』という膨らみを付けます。(写真左)

柱よりも太くし地中に埋まる体積を増やすことにより、地中に重心が出来きます。

コブの有無によって揺れや衝撃に対する強度に違いが出ます。

コブを作ることにより使用する石材も増え、加工する時間は余分にかかりますが、活込燈籠には必ず作ります。

立っている姿は一見同じに見える灯篭でも、土に埋まっている見えない部分にも違いがあります。

灯篭商品一覧

柚の木灯篭

柱の上下にはめ込みを作っています。玉にもホズを作ります

品質について

弊社で製作する庭用石製品は、国内で産出される御影石(岐阜県蛭川石など)を使用しております。

自社工場にて職人が製作しております。

ひとつひとつを丁寧に仕上げた手作りの温かみのある灯篭です。

量産目的の製品と同じ灯篭の形をしていても仕上がりが異なります。

量産・輸入されている灯篭

【中国産白御影石】

弊社で製作している灯篭

【岐阜県産蛭川石】

笠

直線に見える部分も柔らかく

火袋の中

底面には丸い機械の刃の跡が残っています。火口の枠取りにも機械の跡があります。

灯篭に灯りを灯すための燭台(しょくだい)を底面中央に造っています。ノミで、ひと彫りひと彫り仕上げ、柔らかな凹凸があります。

受

花弁の丸みをもたせます

柱の節

境目がきつく見えないように

地輪の蓮弁

反りや膨らみを造ります

スタッフブログ

スタッフブログ